良性循环与恶性循环背后的秘密

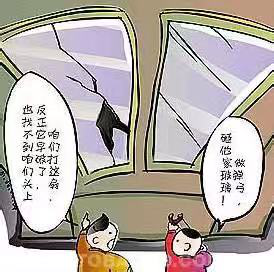

美国斯坦福大学心理学家菲利普·辛巴杜(Philip Zimbardo)于1969年进行了一项实验,他找来两辆一模一样的汽车,把其中的一辆停在加州帕洛阿尔托的中产阶级社区,而另一辆停在相对杂乱的纽约布朗克斯区。停在布朗克斯的那辆,他把车牌摘掉,把顶棚打开,结果当天就被偷走了。而放在帕洛阿尔托的那一辆,一个星期也无人理睬。后来,辛巴杜用锤子把那辆车的玻璃敲了个大洞。结果呢,仅仅过了几个小时,它就不见了。

(图片源自网络)

破窗效应,是关于环境对人们心理造成暗示性或诱导性影响的一种认识。指如果有人打坏了一幢建筑物的窗户玻璃,而这扇窗户又得不到及时的维修,别人就可能受到某些暗示性的纵容去打烂更多的窗户。一个房子如果窗户破了,没有人去修补,隔不久,其它的窗户也会莫名其妙地被人打破。

(图片源自网络)

日常生活中这样的情况也比比皆是,对于违反公司程序或廉政规定的行为,有关组织没有进行严肃处理,没有引起员工的重视,从而使类似行为再次甚至多次重复发生;对于工作不讲求成本效益的行为,有关领导不以为然,使下属员工的浪费行为得不到纠正,反而日趋严重等等。

任何一种不良现象的存在,都在传递着一种信息,这种信息会导致不良现象的无限扩展,同时必须高度警觉那些看起来是偶然的、个别的、轻微的“过错”,如果对这种行不闻不问、熟视无睹、反应迟钝或纠正不力,就会纵容更多的人“去打烂更多的窗户玻璃”,就极有可能演变成“千里之堤,溃于蚁穴”的恶果。

“第一扇破窗”常常是事情恶化的起点。这一现象在我们日常生活中常常可以见到。比方说,你分别到两位朋友家做客。朋友甲的家里窗明几净,地板上一尘不染。如果他忘了给你准备烟灰缸,你一定会在点烟之前请他帮你找一个烟灰缸,而决不忍心让烟灰落在光亮的地板上。而朋友乙的家里是随处可见的尘土和纸屑。估计你也懒得要朋友给你找烟灰缸了,而是任由烟灰飞散,或是直接把烟蒂扔到地上了。

(图片源自网络)

同样,积极向上的社会环境,对于人们良好行为的养成以及不良行为的抑制也是有着不言而喻的作用,勿以善小而不为,勿以恶小而为之。我们不仅不能做第N次打破窗户的人,我们还要努力做修复“第一扇窗户”的人。即使是当我们无法选择环境,甚至无力去改变环境时,我们还可以努力,那就是使自己不要成为一扇“破窗”。

上一篇: 服装色彩:揭示内心世界的微妙艺术