“惩罚”教育还是赏识教育

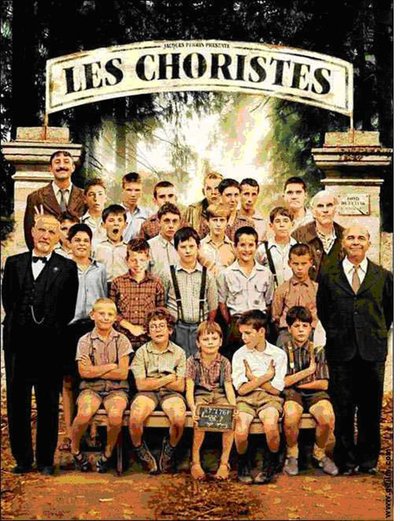

《放牛班的春天》讲述的是发生在法国乡村一所寄宿学校的故事。这所寄宿学校的少年郎都存在一些“问题”。校长哈森一贯强调严厉教育,这些问题孩子在他的眼里都是无可救药的,面对他们,校长的手段也是简单粗暴,要么关禁闭,要么罚抄写,甚至还有体罚。他的教育标准就是“一犯规,就处罚!”。主人公马修的到来,给学校带来了新的气息。马修以幽默的方式化解学生的捉弄,帮助他们免受校长的处罚。在与孩子相处的过程中,马修发现孩子们很爱唱歌,于是他开始写歌,组件合唱团,让孩子们人尽其才,参与进来。马修从孩子们身上获得灵感,并且发现宽恕更能激发孩子们的潜能。在故事的结尾,孩子们通过参与合唱、运动,变得更加阳光,问题行为减少了,纪律更好了,甚至更加聪明了,最重要的是懂得感恩。。。。。。

(图片源自网络)

从这个例子我们可以看出,对比惩罚教育,赏识教育行之有效。反观近几年内,国内媒体经常披露的一些由于体罚导致学生身心伤害的事件。事发频繁,但是分析浅薄,很少从教育与心理的本质上深挖其原因。

(图片源自网络)

体罚事件有以下几方面的表现:

- 体罚方式多:扇耳光、踢腿、捶打、罚跑圈、用胶带封嘴、用棍子殴打等等,体罚方式五花八门,同时也违背了教师职业道德准则。

- 体罚造成的身心伤害严重:有不少学生由于体罚导致自我封闭,严重的会出现反应性精神障碍,有的对上学产生恐惧,甚至对学生身体严重伤害。

- 体罚者不反省:有的老师认为学生难以管教,体罚也是为了学生好,有的老师面对学校出现的体罚事件也持一个模棱两可的态度。

- 体罚与惩罚不分:有的老师认为变相体罚不算体罚,还有的老师对体罚和惩罚的区别认识不清。

(图片源自网络)

在教育行为矫正中,惩罚法是一种备用方案,它的实施不仅仅是解决眼前的问题行为,而是通过惩罚,使学习者认识到自身的问题,并建立对惩罚物的条件发射,从而长远的控制问题行为。

(图片源自网络)

当今学生不缺沟通、也不乏激励,少的是管教,如何管教好学生,把握不好尺度,则会“严宽皆误”。中国青少年研究中心副主任孙云晓认为,在提倡表扬、奖励、赏识的同时,不应该忽视“惩罚”在教育中的积极作用。要让孩子在成长中懂得为自己的过失买单,感知责任的重要性。赏识教育不是包治百病。现在家庭重视儿童教育,因此他们的注意力和爱全部倾注在孩子身上,对孩子百依百顺,尤其是物质上的不断满足,渐渐地孩子就会养成自私自利、任性乃至放荡不羁的性格。又或者家庭对孩子的过分保护,甚至把孩子力所能及的事情都看成潜在的危险,扼杀了孩子探索的机会,以及独立的实践机会,这样会大大减弱孩子的动手能力。试想,如果用赏识教育教育这样的孩子,只会使他们更加不能正确的评价自己,更加放任自流和孤僻。

当然即使是一个别人家的孩子,过度的夸奖也会给他们带来不良的影响:

- 增加孩子的依赖性。越是夸奖,还是就越会依赖成人的选择,从而丧失自己的判断力。

- 会剥夺孩子的自豪感。儿童教育专家玛丽琳.古特曼认为,小时候经常被表扬的孩子,在他们步入社会后会遇到更多的失望。

因此,成人应该根据不同孩子的性格特点实施不同的教育方法。当孩子犯错时,在不伤害其自尊的前提下实施“惩罚”,严格管教是必要的。

(图片源自网络)

小编给大家介绍几条实施“惩罚”时应该注意的准则,帮助各位家长朋友、教师朋友理清思路,采取合理的方式对孩子进行教育。

- 有节制的应用惩罚。惩罚应在严格的限制条件下使用,避免盲目使用,能采用其他方法解决问题就不用惩罚方法。

- 只限用温和的惩罚。惩罚的手段有多种,当必须采取这种手段的时候,则要优先选择温和的惩罚手段,以达到解决问题的目的,同时也避免对孩子造成伤害。

- 不良行为发生后马上惩罚。惩罚的及时性是矫正行为的重要原则之一,不良行为发生后要立即进行惩罚,而不是拖延很久在进行。因为,当拖延很久之后再实施惩罚,会给孩子造成一种错觉,“我做错什么了,要受到惩罚”,孩子内心是不明所以的。

- 在情绪平稳时再施予惩罚。不论是惩罚的实施者还是受施者,一定要在其冷静的状态下,只有情绪稳定,做出的决策或采取的行动才是理性的,而情绪波动的时候盲目的惩罚会带来很多副作用。

- 惩罚时,简明扼要地描述原因。惩罚时简单描述一下原因,想当一个说明,让受罚者明了原因才不会过于生气,也容易按照指示改善行为。

- 避免使用体罚。体罚作为行为矫正的一种手段,由于其弊端较多,并不被鼓励使用。多数情况下,是一种备用手段,通常以谴责等为代表的较轻微的行为矫正方法。

实际上,“惩罚”教育也好,赏识教育也好,它们都是教育方法的一种,在真正开始实施教育的过程中,还要结合严格教育、挫折教育等方法,联合教育,因为没有一种教育方法适合所有的孩子,孩子都是独一无二的。

下一篇: 代际沟通与理解:从“吃谷”现象看亲子关系